Geschichte nicht vergessen, damit sie sich nicht wiederholt

Rechtsruck bei der Bundestagswahl 2025

Bei der Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 stimmten in Güntersleben 470 Wählerinnen und Wähler für die AfD, die damit über 15 % der abgegebenen gültigen Stimmen erhielt und ihr Ergebnis gegenüber der vorangehenden Wahl mehr als verdoppeln konnte.

Es wäre ein voreiliger Rückschluss, wollte man allen, die ihr Kreuz bei der AfD machten, eine rechtslastige oder gar rechtsradikale Gesinnung unterstellen. Bei vielen mag die Unzufriedenheit mit der bisher gewählten Partei dazu geführt haben, es dieses Mal woanders zu versuchen. Zum Teil war es also wohl auch eine Denkzettel- oder Protestwahl.

In der Sache teilen die Wählerinnen und Wähler der AfD sicher deren Kritik an wirklichen oder vermeintlichen Missständen und Versäumnissen, die es in der Tat zu beklagen gibt. Aber finden sie dort auch Lösungen oder „Alternativen“, die sich im Rahmen unserer Rechts- und Werteordnung umsetzen lassen? Und wenn begleitend dazu mehr oder weniger unverhohlene Sympathien für totalitäre Herrschaftsformen und nicht nur durch die Wortwahl eine Nähe zur nationalsozialistischen Ideologie erkennbar sind, dann darf man das nicht als die Phantasien einzelner Wirrköpfe abtun. Denn wir sollten wissen, wie solche anfängliche Verharmlosung vor jetzt 80 Jahren geendet hat.

Mehr denn je besteht daher Anlass, diesen Teil der Geschichte nicht auszublenden, sondern die Erinnerung daran wachzuhalten, was auch unserem Dorf in den zwölf unseligen Jahren von 1933 bis 1945 widerfahren ist.

Güntersleben unter der Herrschaft der Nationalsozialisten

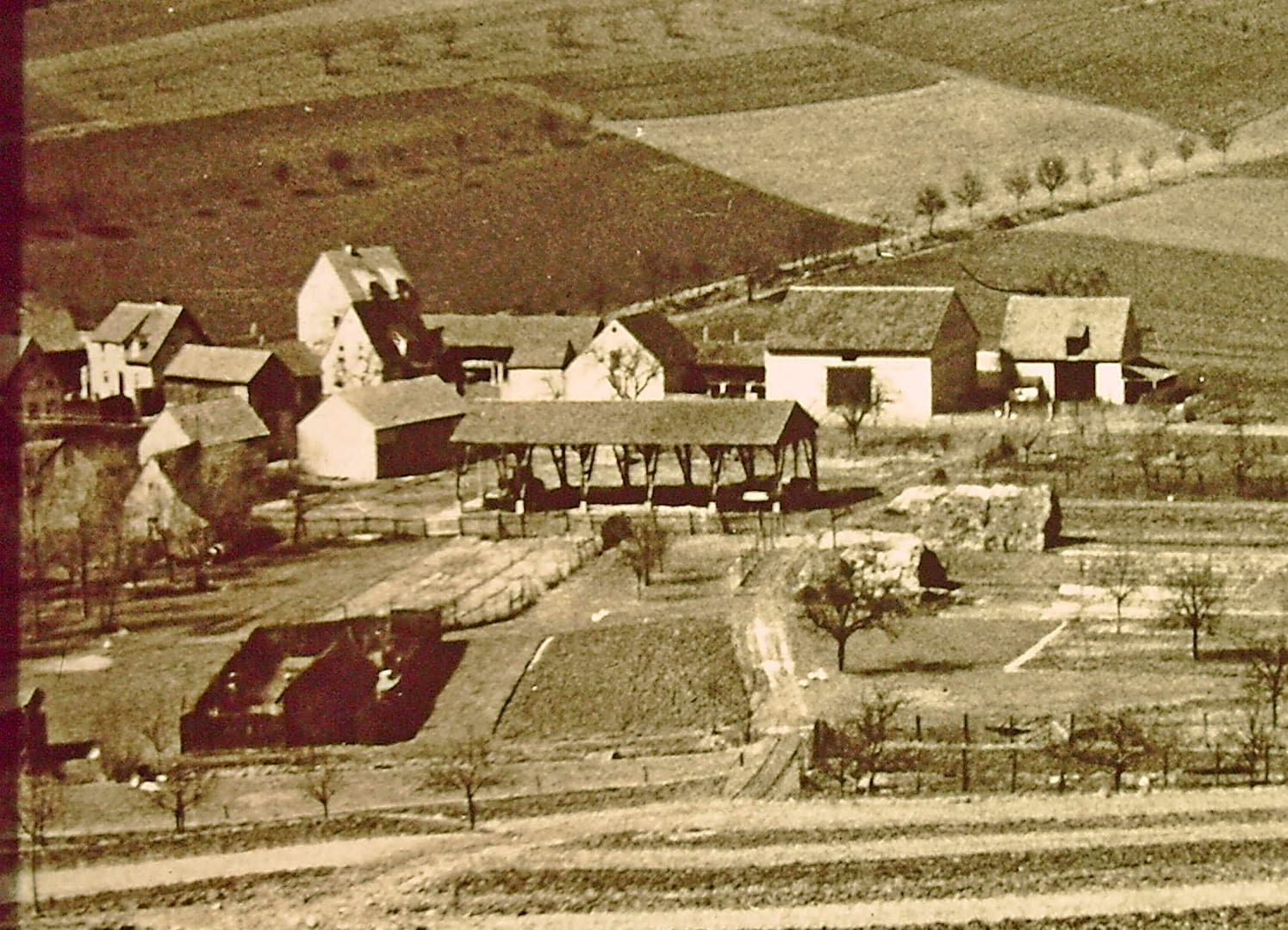

Güntersleben war in den beginnenden 1930er Jahren trotz aller auch hier spürbaren wirtschaftlichen Bedrängnisse durch eine scheinbar unaufhaltsam steigende Arbeitslosigkeit alles andere als eine Hochburg der Nationalsozialisten. Das zeigen deren bescheidene Wahlerfolge. Bei den Reichstagswahlen im März 1932 erhielt die NSDAP in Güntersleben mit einem Anteil von 2,2 % ganze 17 Stimmen. Bei der letzten freien Wahl im November des gleichen Jahres waren es mit 3,6 % auch nur 28 von 788 abgegebenen Stimmen. In den Nachbargemeinden erzielte sie teilweise über 20 bis nahezu 30 % der Stimmen.

Das magere Ergebnis der NSDP in Güntersleben hinderte diese aber nicht, nach der sogenannten Machtergreifung vom 30. Januar 1933 sehr zügig ihren Alleinvertretungsanspruch auch hier vor Ort durchzusetzen. Gewählte Mitglieder des Gemeinderats und der Kirchenverwaltung wurden nachts aus den Betten geholt und zum Verhör unter mutmaßlich körperlicher Misshandlung auf die Festung geschafft. Bald war der ganze Gemeinderat nicht mehr mit gewählten, sondern nach ihrer Parteizugehörigkeit ausgesuchten willfährigen Mandatsträgern besetzt. Nicht lange, dann hatten auch sie nichts mehr zu entscheiden, sondern wurden nur angehört, so dass sie nicht einmal mehr den Schein eines demokratischen Feigenblattes wahren konnten. Dem demokratisch gewählten Bürgermeister half auch das schnell besorgte Parteibuch nur vorübergehend. Als politisch unzuverlässig musste er noch vor dem Ende seiner regulären Amtszeit zurücktreten, um dem ungeduldig nachdrängenden örtlichen Parteiführer Platz zu machen, der sich fortan mit dem Titel als Bürgermeister schmücken durfte, der ihm eigentlich nicht gebührte. War er doch nicht der Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, sondern der örtliche Statthalter der Nazi-Partei.

Dass der Partei auch nichts entging, dafür sorgten acht Blockwarte, je einer für etwa 25 Häuser. Sie patrouillierten durch die Straßen, um verdächtige Wahrnehmungen wie regimekritische Äußerungen oder das Abhören verbotener Radiosender hinter den geschlossenen Fenstern gleich zu melden. Auch der Pfarrer musste sich bei seiner Predigt in der Kirche vor Spitzeln in Acht nehmen und seine Worte sorgfältig wägen.

Weil totalitäre Systeme keine eigenständigen Initiativen neben sich dulden, wurden alle Vereine verboten oder mussten sich auflösen und hinter der Fahne der Hitlerjugend versammeln. Geschäftsinhaber und Handwerker erhielten Aufträge von der Gemeinde nur, wenn sie Mitglieder der NSDAP oder einer ihrer Untergliederungen waren.

Das alles geschah nicht irgendwo und irgendwann, sondern mitten unter uns im Dorf unserer Eltern und Großeltern. Und es ging ziemlich geräuschlos und – von Ausnahmen abgesehen – ohne erkennbaren Widerstand vonstatten. Der Wunsch nach Ordnung und Sicherheit ebnete denen das Feld, die das versprachen, und führte die Menschen in die Unfreiheit, ehe sie es richtig wahrnahmen. Aus Furcht vor Repressalien wurde offenbar auch widerspruchslos hingenommen, dass die jüdischen Händler, die zur Abwicklung ihrer Geschäfte ins Dorf kamen oder wie die jüdischen Ärzte in den Nachbarorten gerne aufgesucht wurden, eines Tages einfach weg waren.

Wenn man der lautstarken parteihörigen Clique, die im Dorf die Weisungen von oben umsetzte, noch etwas zugutehalten kann, dann dieses: Den großmäuligen Sprüchen folgten zumeist keine entsprechenden (Un)taten. Dass unter diesen Umständen aber jegliche Initiativen erlahmten und im Ort nichts voranging, versteht sich fast von selbst. Die überfällige Schulerweiterung kam nicht zustande, die marode Wasserleitung wurde nicht saniert, ein geplantes Baugebiet blieb auf der Strecke und die Pläne für ein neues Rathaus kamen über die Grundstücksverhandlungen nicht hinaus.

Der Krieg und die Folgen für das Dorf

Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg, dessen Näherrücken sich schon länger abzeichnete. Von Kriegsbegeisterung, die bei der Mobilmachung 1914 auch Güntersleben erfasst hatte, war dieses Mal nichts zu spüren. Wenn einzelne junge Männer davon träumten, endlich einmal ferne Länder zu sehen und bei der Eroberung der Welt dabei zu sein, wurden sie schnell ernüchtert. Im Laufe des Krieges mussten fast 300 Männer im Alter zwischen 16 und 50 Jahren aus dem kaum 1500 Einwohner zählenden Dorf an die Fronten. Die letzten von ihnen kamen erst fünf Jahre nach Kriegsende aus der Gefangenschaft zurück. 89 sahen ihre Heimat und ihre Familien nicht wieder, waren gefallen oder blieben unter ungeklärten Umständen vermisst. Allein zurück blieben 45 Witwen und über 70 Kinder, die ohne ihre Väter aufwachsen mussten, oft diese gar nicht bewusst erlebt hatten.

Kurz vor dem Ende geriet auch Güntersleben in der Osterwoche 1945 unter tagelangen Granatbeschuss. Vier Ortseinwohner und sieben weitere Personen, die sich als Gefangene oder in militärischer Mission im Dorf aufhielten, verloren ihr Leben.

Während einige Uneinsichtige sich mit sinnlosen Aktionen den heranrückenden amerikanischen Panzern entgegenstellen wollten, verhüteten mutige Bürger durch das Hissen einer weißen Fahne vom Kirchturm Schlimmeres. Sie setzten ihr Leben aufs Spiel, wie Beispiele aus anderen Dörfern zeigten, bewahrten damit aber ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner und über 500 Flüchtlinge, Vertriebene und Evakuierte, die im Dorf Zuflucht gesucht hatten, vor einem letzten Inferno.

Neuanfang ohne den Blick zurück

Nachdem die NS-Diktatur im Mai 1945 im Chaos des verlorenen Krieges geendet hatte, wurden bemerkenswert schnell auf der kommunalen Ebene wieder demokratische Verhältnisse hergestellt. Am 27. Januar 1946 wurden in Bayern nach 15 Jahren ohne Wahl wieder die Bürgermeister und Gemeinderäte gewählt. An der Gemeinderatswahl in Güntersleben nahmen – heute unvorstellbare – 97,6 % der Wahlberechtigten teil. Und das ohne die Möglichkeit einer Briefwahl. Nur 18 Wahlberechtigte verzichteten auf den Gang ins Wahllokal, vermutlich die meisten oder sogar alle, weil sie krankheitsbedingt dazu nicht in der Lage waren. Güntersleben hatte die höchste Wahlbeteiligung unter allen Gemeinden im Landkreis. Deutlicher konnten die Menschen nicht zeigen, wie sehr sie auf die Wiedererlangung ihrer bürgerschaftlichen Rechte gewartet hatten.

Auch auf der örtlichen Ebene war der Ausschluss der früheren NS-Aktivisten von der Übernahme neuer Funktionen und Ämter nur von kurzer Dauer. Mit der abrupten Beendigung der zunächst rigorosen Entnazifizierungsverfahren in der amerikanischen Besatzungszone war das auch in Güntersleben kein Thema mehr. An die Stelle der Aufarbeitung der unrühmlichen Vergangenheit traten Verdrängen, Vertuschen und Totschweigen. Egal welche Rolle jemand im NS-Unrechtssystem eingenommen hatte, er konnte sich wieder für öffentliche Ämter und Funktionen im gesellschaftlichen Leben bewerben, in vielen Fällen auch mit Erfolg. Dass sich jemand öffentlich zu seiner Verstrickung als Handlager eines menschenverachtenden Regimes bekannt und diese bedauert hätte, ist nicht bekannt. Es wurde auch nicht danach gefragt.

Lehren aus der Geschichte

Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben als Lehre aus den Irrwegen der Vergangenheit die freiheitlich demokratische Grundordnung als verbindlichen rechtlichen Rahmen für die 1949 gegründete Bundesrepublik Deutschland festgelegt und über alles im ersten Artikel das Bekenntnis zur unantastbaren Menschenwürde gestellt.

Mit dieser jedem und jeder zustehenden Würde unvereinbar sind die Diskriminierung von Minderheiten, die Benachteiligung von Menschen wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion und anderer Eigenheiten oder Hetze gegen Ausländer, wie sie in Parolen wie „Ausländer raus“ zum Ausdruck kommt.

Es kann und darf selbstverständlich unterschiedliche Meinungen geben über die politische Steuerung der Migration und den Umgang mit dem Asylrecht. Die gab und gibt es auch in Güntersleben. Klar war aber auch immer: Wer zu uns kommt und sich in unserer Gemeinde aufhält, hat Anspruch auf eine seiner Würde als Mensch angemessene Behandlung. Zwar mag es dazu vereinzelt auch andere Äußerungen auf Stammtischniveau gegeben haben, diese haben aber darüber hinaus nie ein breiteres Echo gefunden. Im Gegensatz dazu sind die Aufrufe um begleitende Hilfeleistungen nicht ungehört verhallt.

Dies hat sicher dazu beigetragen, dass auch in Zeiten, in denen so viele Asylbewerber und Flüchtlinge zugewiesen wurden, dass schon die Frage nach der Grenze der Aufnahmefähigkeit aufkam, niemand hierorts über das allgemeine Lebensrisiko hinaus ernsthaft um seine Sicherheit fürchten oder Einschränkungen in seinem gewohnten Lebensumfeld hinnehmen musste. Um unseren Lebensstandard zu bewahren, nehmen wir schließlich auch gerne die Dienst- und Arbeitsleistungen von Zuwanderern wahr und sind in vielen Bereichen mittlerweile darauf auch angewiesen.

Nach rückwärts gerichtetes nationalistisches oder völkisches Denken und Fremdenfeindlichkeit waren noch nie gut und nur allzu oft Auslöser von Kriegen und Feindseligkeiten. Sie passen noch weniger in eine erdumspannend vernetzte Welt, deren Vorzüge wir beim Handel, beim Reisen oder bei der Aufrechterhaltung von Verbindungen über alle Kontinente genießen.

04/2025